具材や味付け、トッピングなどをカスタマイズして自分好みのサンドイッチにできる人気のサンドイッチチェーン店「サブウェイ」。「同じものをマニュアル通りにつくる」というイメージの強いファストフード店ですが、サブウェイはお客さんの要望を聞きながらアレンジする必要があるので、スタッフには接客やサンドイッチ調理の技術も求められます。その技術を競うサブウェイ内の全国大会で、大通ル・トロワ店(札幌市中央区大通西1)のスタッフチームが優勝を果たしました。

サブウェイでのサンドイッチの注文方法は、まずメニューを決め、パンを4種類の中から選び、有料トッピングの有無を伝えます。次にレタスやトマトなど4種類の野菜とオリーブなど3種類のアクセント野菜の種類と量を決め、9種類ほどの中からソース・ドレッシングを選びます。スタッフはお客さんと対話しながら、リクエスト通りにサンドイッチを完成させます。具材や量、味付けなど何通りものサンドイッチをつくるため、サブウェイではスタッフのことを「サンドイッチアーティスト」と呼んでいます。

そのサンドイッチアーティストの技術を競う全国大会「チームサブウェイ・コンテスト+ジャマー2025 決勝全国大会」には、全国の約200店が参加。大通ル・トロワ店では昨年5月に店内で予選を2回、実施。約30人のスタッフが参加し、サンドイッチをつくる早さや正確さ、できあがりのきれいさなどを競いました。その結果、同店スタッフの居神(いがみ)蛍さんと、当時学生アルバイトで、今春から教員となった川嶋美月さん、同じく今春から税理士として働く八重樫菜羽(なのは)さんの3人が同店の代表に決まりました。

3人は道大会を制し、11月に東京で開かれた全国大会に進出。居神さんは2度目の全国大会挑戦でした。

全国大会には各地の予選を勝ち抜いた34チームが出場。最初に30分間の筆記試験があり、サブウェイの商品の種類や特徴などを問われました。次は接客。笑顔で対応できているかどうかや言葉遣いなどのチェックを受けました。

最後の審査は実技。指定された「えびアボカド」、「照り焼きチキン」、期間限定の「燻タルBLT」の3種類のサンドイッチをつくり、スピードやできあがったサンドイッチのクオリティなどが審査対象でした。

居神さんは「BLTは厚さが薄く、えびアボカドは厚みがあるなど具材によって特徴が違い、それぞれきれいにつくるコツがあり、訓練が必要です」と話します。さらに、早さはサンドイッチ1個当たり1分半で完成させると加点対象となり、2分を過ぎると審査対象外となるそう。2分を過ぎるチームもあるなか、大通ル・トロワチームは練習では出せなかった1つ当たり1分34秒という良スコアで優勝を勝ち取りました。

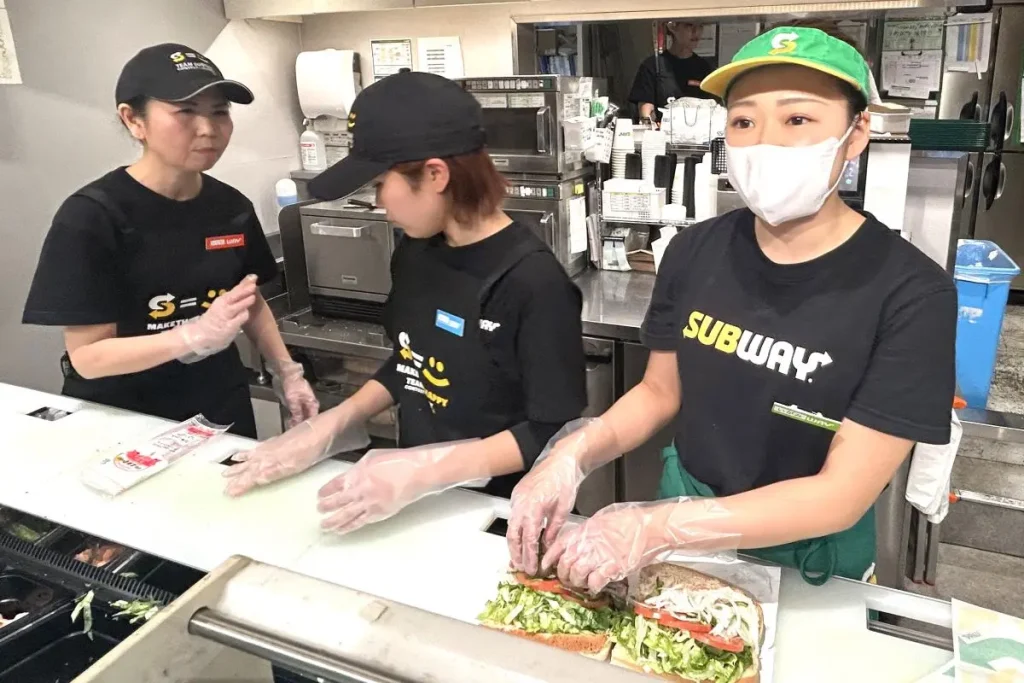

今年3月には準優勝となった名古屋のアピタ千代田橋店のスタッフ3人が、優勝した大通ル・トロワ店の技術や対応を学ぼうと、同店に研修に訪れました。大通ル・トロワ店の厨房に一緒に立ってサンドイッチをつくり、早くつくるコツやオペレーションなどについて学んでいきました。名古屋のスタッフ井口珠美さんは「勝てずに悔し涙が出ましたが、札幌に来てオペレーションなど勉強になりました」と笑顔を見せました。

大通ル・トロワ店の居神さんは「サンドイッチづくりは手順が多く、慣れないうちは笑顔を忘れがち。でも、接客が好きなので、忙しくても手を動かしながらお客さんとコミュニケーションをとるようにしています」と話します。優勝チームの川嶋さんと八重樫さんは大学卒業を機に同店のアルバイトを辞め、就職しましたが、居神さんは「次の人材を育て、また全国大会で優勝したい」と張り切っています。

実は私は、サブウェイの大ファン。多い時には週に2度ほど、ランチに利用することがあります。野菜の量を選ぶことができ、たいてい上限量まで入れてもらいます。慣れていないスタッフがつくると、食べている途中で崩れたりソースがこぼれたりすることもありますが、居神さんがつくると、野菜や具材がたっぷりでも、食べ終わるまで崩れることなくきれいなまま。笑顔もはきはきした接客もほれぼれします。その裏には、トレーニングや心がけがあるということを、実感しました。