ワイナリーが増えている北海道内で、ブドウ生産の農作業を手伝うボランティアが広がっています。北海道内でワイナリーの数が最も多い余市町では、ブドウの収穫作業だけでなく、春のワイヤー架けや夏の除葉など年間通じて道内外からボランティアが訪れ、人手不足に悩む農家を助けるとともに、ブドウの生育を間近で見ることで、ワイナリーや地域への愛着を深めています。7月中旬の週末、余市町内の農園でボランティアに参加してきました。

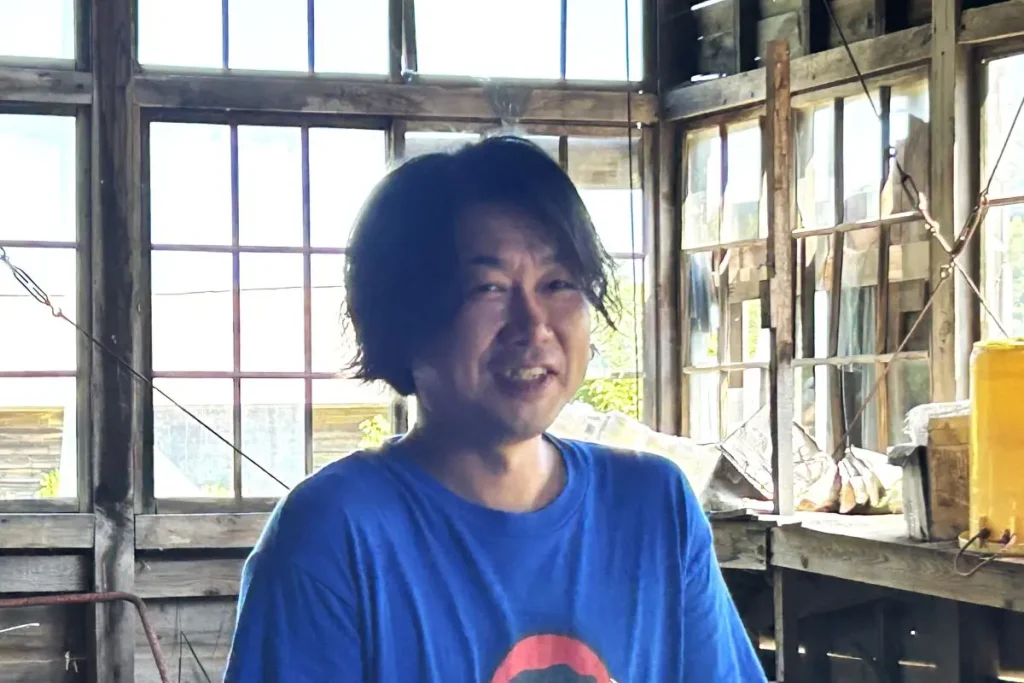

ワイナリーやヴィンヤードが集積する余市町登地区のソウマファームは、ワインづくりに携わりたいと2014年に札幌から余市に移り住んだ相馬慎悟さんが、当時、働いていた農業法人を引き継いで開設。ソーヴィニヨンブランやメルロー、ピノ・ノワールなど8種類のブドウをつくるほか、ブルーベリーやラズベリーなども生産しています。

ソウマファームのブドウはドメーヌ・タカヒコやドメーヌ・モン、ランセッカ、山田堂、ミソノヴィンヤードなど余市を代表するワイナリーで使われています。ソウマファームは随時、必要なボランティアを募って受け入れているほか、年に数回、大人数を受け入れるイベントを開催しています。

今回は、東京・練馬区にある北海道ワインを提供するワインバー「イル・ネージュ札幌」代表の佐藤貴理さん(札幌市出身)が〝応援団長〟を務め、同店の常連や首都圏の北海道ワインファンらのボランティア団に混ぜてもらい、参加しました。この日と翌日の日曜日で、参加者は計55人。

佐藤さんは札幌市北区で飲食店を営んだ後、首都圏に進出。北海道産ワインの専門店「Sato酒店」とそれに隣接したイル・ネージュ札幌を経営しています。

ブドウは花が終わって、直径1センチほどの固い緑色の小さな実がつき始めています。この時期の作業は、ブドウの葉を取り除く「除葉」。文字通り、ブドウの葉を除去する作業です。ブドウ畑には、2メートルほどの杭が垂直に立てられており、下から1メートル前後、1.3メートル前後、1.7メートルほどの高さのところに、3本のワイヤーが水平に張られています。ブドウはその杭とワイヤーにつるを絡ませて伸びており、実は1番下のワイヤーから2番目のワイヤーの辺りに付いています。小さな実のついた房が葉に隠れてしまわないように、この部分の葉を手で取り除きます。

相馬さんは除葉の目的について、「日当たりと風通しを良くするため」と説明します。実に十分な日光を当てることでポリフェノールが増えるほか、風を通すことでカビ被害を減らすことにもつながるそうです。相馬さんによると「(ポリフェノールが増えることで)エロうまいワインになります!」。

除葉の時期や目的はさまざまで、花が終わって実が付く前に実施するところもあれば、実が色付く「ヴェレゾン」の時期に行うところもあるようです。効果についても、ワインができた時、ピーマンや青草のような臭いの原因となる物質を減らすことや、防除の際に薬剤をまんべんなく付着させることができるため、病害虫の被害の予防につながることなどを挙げる農家もいます。

午前9時すぎ、メルローの畑で作業を始めます。この畑でできたブドウの手前半分は、ドメーヌ・モンの「モンロー」の原料になり、奥半分は相馬さんが2024年から委託醸造している「Souma」シリーズのワインになるそうです。

相馬さんが委託醸造する「Souma」シリーズでは、通常1本の木に10房程度を残して間引きするのに対し、6房程度まで実を落とすそうです。相馬さんは「選りすぐりの実だけで、いいワインをつくりたい。うまいのではなく、(妖艶さのある)エロうまいワインにします」と話します。

作業は、単純といえば単純。実を傷つけないように、葉を引っ張って抜いていきます。小さな房には花びらのくずがたくさん付いているので、相馬さんいわく、「房をビンタしてやってください」。手で優しくパフパフとたたいて、花びらも振り落とします。

作業は簡単ではありますが、ちょうど実が付いているのが高さ90センチから1.4メートルほどのところなので、中腰になるか、かがむかしないと、葉の陰に隠れて付いている実が見えません。その体勢を長く続けるのは、なかなか厳しいです。この日の余市の最高気温は24.7度とさほど高くはなかったのですが、日が当たり、体感温度は30度近く。直接日光が当たらないように、長袖、長靴、帽子、軍手を着けているので、出ているのは顔のみですが、熱がこもり、顔には常に汗がにじんでいます。

意識して水を飲み、時々休憩しながら作業を進めること2時間半ほど。午前の作業が終わり、ランチタイムです。この日は大人数が訪れる「イベント」と位置づけられ、ランチも特別バージョンです。北海道産ワインを提供する札幌のビストロ「Sua.(スーア)」のオーナーシェフ佐藤翼さんとソムリエールの伊藤麻結さんが来て、エビのビスクカレーとサラダを振る舞ってくれました。

屋外のイベントでカレーと聞くと、「ご飯にルーをかけるだけ」の簡易なものを想像しがちですが、グリルした2色のズッキーニと大ぶりのエビが2尾のせられ、見た目も豪華。ルーはエビの殻を煮込んだ濃厚な味わいで、カレーというより、フレンチの一皿にスパイスを取り入れた料理という印象です。さっぱりとしたドレッシングで和えた葉物野菜にスパイスを上手に使ったキャロットラペとゆで卵が入った手の込んだサラダも付いています。

さらに、ランチタイムには豪華なゲストが登場。ソウマファームのブドウを使っているランセッカ(余市町)の山川惇太郎さんが、ワイン3種類を持ってきてくれ、一緒にランチをとりながら話を聞くことができるメーカーズランチとなりました。ワインは白泡「2023 Cam Blanc」とロゼ「なごりの」、白「2023 pon nitay」。1杯200円で、提供してくれました。

「なごりのはカレーに合います」という山川さんの言葉に従って、まずは1杯。なごりのは、2022年のおり上と2023年のハードプレスを集めてびん詰めした「残りものワイン」(山川さん)。ピノ・ノワールやケルナー、セミヨンなどランセッカが使うワイン用ブドウ品種のヴィニフェラ種のほぼ全部が使われています。おり上を詰めただけあって、おりが濃く、色合いは赤に近い黒めのロゼ。いろいろなブドウの香りやテイストが混ざり合った複雑な味わいです。ただ、くせがあるわけではなく、多彩なペアリングが楽しめそう。もちろん。カレーにもばっちりです。主に飲食店に出荷しており、生産本数も少ないので、グラスで、しかもこんなに安価で飲めるのは、貴重な機会です。

Cam Blancは黒ブドウのキャンベル・アーリーを白ワイン仕込みにした軽やかな泡。ベリー系の果実の香りがあり、しっかりとした酸があり、さわやか。食前酒としても、良さそうです。口の中がさっぱりするので、カレーとも合います。

もちろん、3種類、制覇します。ポンニタイはアイヌ語のpon(小さな)、nitay(森)から命名。北海道の森の凜とした空気をイメージしたそうです。ピノ・グリやゲヴェルツトラミネール、ピノ・ノワールなどを使った混醸の白。しっかりした酸があり、柑橘や果物、ハチミツなどの複雑な香りと、心地よい苦みが特徴です。カレーと合わせて…というより、そのまま、ワインそのものをじっくり味わいました。

ゆっくりランチをいただいて、午後からはメルローの隣のソーヴィニヨンブランの畑で、午前に引き続き除葉です。ソウマファームのソーヴィニヨンブランは、「Souma」ブランドのソウマ・ブランにするほか、ドメーヌ・タカヒコとドメーヌ・モン、ランセッカがソウマファームの同じソーヴィニヨンブランを使って作る白「ソーマニヨンブラン」になります。相馬さんは「Soumaブランドはぼくが好みのワインをつくるためのブランドで、農家として上質のブドウを供給した結果がソーマニヨンブラン」と説明します。

午後も午前と同様、日差しと中腰との闘い。午後4時ころ、この日の作業は終了。午前と午後合わせて5時間ほどの作業でした。農作業を通じて、ブドウ生産の苦労の一端を体験できるほか、ブドウの育つ余市町の環境や風を感じ、生産者の思いを直接聞くことで、余市産ワインへの愛着が高まります。相馬さんは「予定の1.5倍、作業が進みました。みなさんが作業してくれたブドウをぼくが預かって、かならずうまいワインに育てます」と話しました。

この日の農作業イベントでは、希望者は相馬さんが経営する余市町内のイタリアンレストラン「ヨイッチーニ」で開かれた会費制の夜の立食パーティーにも参加することができました。相馬さんのブドウを使ってワインをつくっているワイナリーのワインが1人1本程度、用意されていて、50本ほどがずらりと並びます。相馬さんが自分のブドウを委託醸造した「Too late」や「Blanc de Noir」など希少なワインもありました。

フードは、ランチでも腕を振るってくれたSua.の佐藤さんと伊藤さんが担当。真鯛のポアレやブルスケッタ、カプレーゼ、余市町産のウニ入りのビシソワーズ、豚肉のグリルなど、良い素材に一手間、ひと味加えた、ワインにぴったりの料理が提供されました。

さらに、ゲストとして、「Souma」ブランドのワインを委託醸造している仁木町のDomaine.ICHIの上田一郎さん、相馬さんのブドウを使ってワインをつくっている余市町のミソノヴィンヤードの松村宗雄さんがゲストとして参加、ワインづくりの裏話やワインにかける思いなどについて、話を聞くことができました。

ソウマファームのこの日の農作業ボランティアは、年に2回ほどの特別なイベントですが、ソウマファームもそれ以外のヴィンヤードも、春から秋にかけて随時、ボランティアを受け入れています。中にはランチ付きやランチ時の「振る舞いワイン」、できたワインの優先購入ができるところなどもあります。もちろん、こうした特典がなくても、自分の好きなワインの原料となるブドウの生産現場を見て、農作業を体験したいというワインファンは、増えています。

余市観光協会は2020年秋、作業が集中し人手が不足するブドウの収穫期に、ボランティアがほしいというブドウ農家の希望があったことから、余市町から委託を受け、ボランティア募集のLINE「余市町農園応援サポーター チアーズ!」を開設。人手がほしい農家から募集依頼を受けると、観光協会が作業日や募集人数、条件などをLINEで送信。事前に「友だち登録」をしたボランティア希望者に情報が届きます。その条件で農作業に参加したい人は、農家と直接メッセージをやりとり。LINEが農家とボランティア希望者の橋渡しの役割を担います。

農家、ボランティア双方に好評だったことから、翌年からは春から秋まで通年で、運用。同協会によると、約1500人が「友だち登録」しており、多くは札幌近郊在住者ですが、中には道外の人もいるそう。北海道旅行の途中に、農作業体験を組み入れる人もいるのかもしれません。同協会は「余市のワインを好きな人が、余市を訪れ、農作業を体験することで、余市のファンになったり愛着を持ってもらえたら」としています。