北海道内のワイナリーやナチュラルワインを輸入するインポーターがワインを出品する「ナチュリズムさっぽろ」が7月27日(日)、札幌市中央区の複合商業施設「COCONO SUSUKINO(ココノススキノ)」で開かれました。北海道内9つ、道外1つのワイナリーとフードを提供する飲食店19店、12のインポーターが参加し、ワインファンらがナチュラルワインを楽しみました。

目次

開始前から行列「ドメーヌ・タカヒコ」

インポーターらでつくる実行委の主催で、チケット(前売り9000円、当日1万円)を購入すると出品されているワインがフリーで楽しめます(一部有料ワインもあり)。受け付けするともらえるグラスとグラスホルダー、手に押されるワインボトルの絵のスタンプが参加者の目印です。フードはお店ごとに購入する仕組みです。

メイン会場は、3階フードホール横の屋内広場「ココノスクエア」で、主にインポーターがワインを並べました。道内のワイナリーや飲食店の多くは、2階と3階の屋外広場に出店。午前11時半からと、午後3時からの2部制で、TripEat北海道編集部スタッフと一緒に、第1部に参加し、道内のワイナリーのワインを中心に、味わいました。

国内外で評価が高く、道内屈指の人気ワイナリー「ドメーヌ・タカヒコ」(余市町)のブースはメイン会場に設けられ、開始前から長い行列ができていました。では、最初の1杯はタカヒコをいただきましょう。開始まで15分ほど並んで、曽我貴彦さんにサーブしてもらいます。2種類あるうち、まずは白「ナナツモリ ブラン・ド・ノワール2023」で乾杯です。ピノ・ノワール100%の貴腐で、黄色みがかったロゼ色。ミネラル感たっぷりで、複雑な香りと味の余韻が長く残ります。うーん、幸せです。

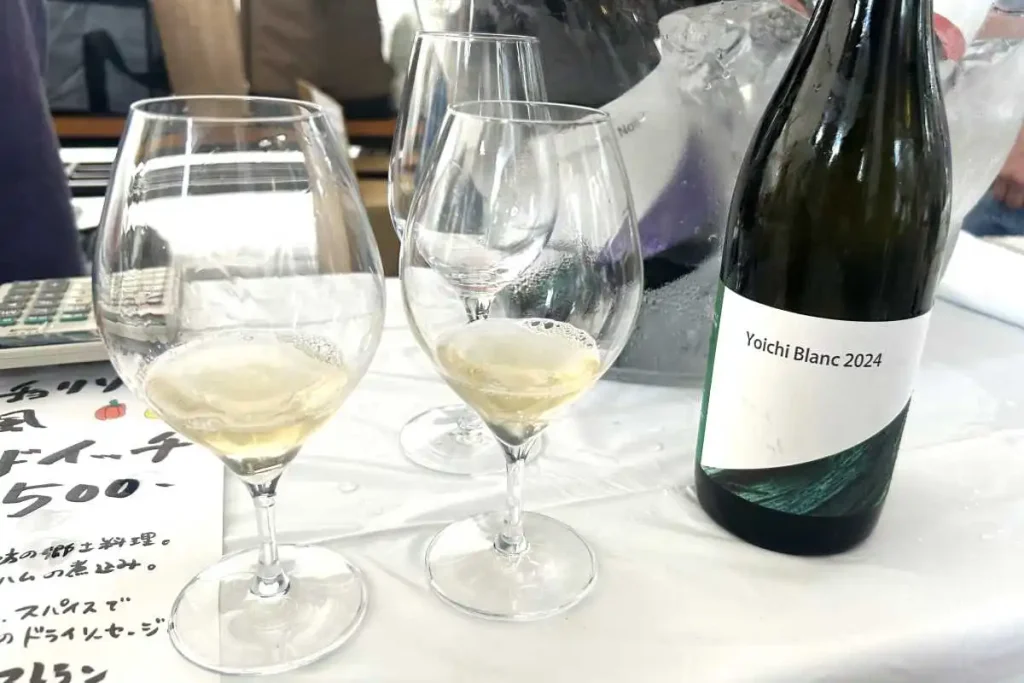

もちろん、瞬殺。次はさっぱりと、「山田堂」(余市町)の白「ヨイチブラン 2024」。ミュラートゥルガウ、バッカス、ケルナーを使った優しい味わいです。2021年に離農した農家の畑を受け継ぎ就農した山田堂の山田雄一郎さんは同年、ワイナリーも開設。この日、出していた赤のピノ・ノワール2022年は自社醸造の初ヴィンテージです。もちろん、白に続いて、ロゼと赤もいただきました。

飲食店がワインに合わせたフードを提供

合わせるフードは、中国料理「月下翁」の「クラゲ3種盛り合わせ」(800円)。クラゲの頭と大根の和え物、キクラゲと長いもの炒め物、山クラゲの山椒しょうゆ漬けの盛り合わせで、クラゲの頭は「コリッコリ」でネギの香りと大根のさっぱり感とよく合っており、キクラゲは「プリプリ」でピリ辛、松の実の香ばしさとぴったり。山クラゲは「ポリポリ」で山椒のさわやかさがきいていて、三者三様のおいしさです。

もう1品は、和食と自然派ワイン「maruyama檀」の砂肝の和え物(800円)。丁寧に処理されて臭みもなく、適度な弾力がある砂肝、甘酢漬けのミョウガ、グリルした長いも、黄身をトロリとした半熟に仕上げたウズラの卵など、それぞれに別の仕事が施されています。「ミョウガは苦手」という編集部スタッフも「このミョウガなら、大丈夫。いや、むしろ好き」とはしが止まりません。

「足下シリーズ」が楽しい「LOWBROW CRAFT」

見回すと、常に人が並んでいる「LOWBROW CRAFT(ロウブロウクラフト)」(余市町)が空いている!チャンス、とばかりにグラスを空けて、泡「LiW」をお願いします。見かけないエチケットだと思って赤城学さんに尋ねると、通常はふるさと納税の返礼品専用だそう。ナイアガラ100%で、さわやかな飲み口。グビグビいけちゃうタイプです。

エチケットにいろいろな人物の足が描かれたロウブロウの「足下シリーズ」。ピノ・グリ「The Kings Men」をいただきます。エチケットは、北欧のどこかの国の王様の足でしょうか?きれいな酸があり、タンニンは少なめですが、うまみも感じます。ハイヒールを履いた女性の足(ピノ・ノワール)だったり、サスペンダーをしたジーンズ姿の男性の足(ケルナー)だったりと、カラフルでポップなエチケットと繊細で優しい味わいとの組み合わせが、意外だったり、「なるほど」だったり、目にも口にも楽しいワインです。

赤城さんに写真の撮影をお願いすると、「仕事かい?」と聞かれたので「仕事と趣味を兼ねて」と答えました。すると、赤城さんは「私も趣味でワインつくってるから、エチケットもいろいろ遊んで、楽しくやってるよ」と笑顔で話してくれました。

次は、「ワイン畑浦本」(岩見沢市)へ。浦本忠幸さんの畑のメルロー100%で、さっぽろ藤野ワイナリーに委託醸造した「LOHAS 2021」をいただきます。浦本さんは、自分のワインのほか、「kondoヴィンヤード」(岩見沢市)のワインのサーブも担当していたので、続けて、kondoヴィンヤードの「ナカイ・ミュラワ 2024」もお願いしました。濁りのあるレモンイエローで、一口目は強い酸を感じましたが、しばらくグラスを回して空気に触れさせていると、酸がなくなり、うまみが倍増。ぐっと深みが出てきました。kondoヴィンヤードの「ピノ・ノワール2023」は最後の1杯をいただきました。丸みとうまみのある味わいでした。

自然と、ブドウと向き合う「torocco winery」

北斗市の「torocco winery」は、初めてお目にかかるワインです。2021年に果樹園を引き継ぎ、その年から23年までは委託醸造していましたが、24年ヴィンテージからは自社で醸造を始めました。石田幸子さんは「前のオーナーが有機栽培をしていたので、それを引き継ぎ、有機栽培のブドウで、亜硫酸も添加せずつくっています」と説明してくれました。今年は虫の発生が多く、湿度も高めでブドウにとってはなかなか難しい年だそう。石田さんは「自然と向き合い、ブドウと向き合って、手探りしています」と話します。

トロッコの赤泡「アコロン・ペティアン2024」と白「ケルナー2023」を1杯ずつ、お願いして、近くに出店していたビストロ「Sua.」でおつまみにピンチョス(2つで500円)を購入。ピンチョスは青唐辛子のピクルスとアンチョビ、オリーブがスティックに刺さっており、これがトロッコのケルナーとぴったり。さわやかな酸味と辛み、何よりアンチョビのうまみがケルナーの軽やかさを引き立てます。

最初は大行列ができていたドメーヌ・タカヒコのブースの前に、人が並んでいないのを発見!「ヨイチノボリ パストゥグラン2023」をサーブしてもらい、曽我さんにも写真撮影をお願いしました。

ヨイチノボリは通常、余市町登地区産のブドウをドメーヌ・タカヒコが購入してつくっているのですが、このワインは、自社畑のピノ・ノワールに自社畑のツヴァイゲルトレーベを数%混ぜて「パストゥグラン」としてリリースしています。通常のパストゥグランは自社畑のブドウではないので、エチケットには「Domaine」が記されておらず、「Takahiko Soga」のみなのですが、これは自社畑のブドウなので、「Domaine Takahiko Soga」と記載されています。

この後も空いていたので、最初に飲んだブランドノワールとパストゥグランを何度かおかわりしちゃいました。

スパイス料理とナチュラルワインの融合

ずいぶんワインを飲み、ちょっと何かつまみたい気分です。スパイス料理とワインの「みち草バザール」の店主、森本健太さんが「カレーじゃないけど、冷たいおいしいのあるよ」と声をかけてくれたので、「魚介の冷たいマサラ」(1000円)を購入。辛みはないのですが、さまざまなスパイスの香りをまとった貝やイカ、野菜がキンキンに冷えています。ナチュラルワインの優しい味わいが、スパイスに負けてしまうのでは…という心配は無用。野菜や魚介のおいしさとワインの柔らかなうまみがベストマッチです。

大好きなワイナリー「ランセッカ」(余市町)もブースを出していました。フラッグシップの赤「KOYACHI」と白「ポンニタイ」をサーブしてもらいます。コヤチはピノ・ノワールとツヴァイゲルトレーベの混醸で、複雑な味わいですが、まるみのある優しさを感じます。ポンニタイもピノ・グリやゲヴェルツトラミネールなどの混醸で、後味の心地よい苦みが特徴です。

「MARUMEGANE(マルメガネ)」(仁木町)の大野崇さんも、参加していました。大野さん自身がモデルとなった丸眼鏡をかけた馬のエチケットのボトルを持って、パチリ。コカ・コーラの「ファンタ」に似ているからと名付けた「不安多」とデラウエアをいただきます。

大人気の「ドメーヌ・アツシ・スズキ」(余市町)は、ロゼ「日暮れの雫と茜雲2024」を提供。割に早い時間帯にすべてはけてしまい、ぎりぎり手に入れた1杯です。甘めではありますが、すっきりしていて、かわいらしいエチケットの印象通り、チャーミングな味わいです。

長野県からもワイナリー参戦「Maruyama Wine」

今回、北海道外からも1つだけ、長野県高山村の「Maruyama Wine(マルヤマワイン)」が参加していました。2018年から同村でブドウを育てている丸山敦志さんが2023年のルージュとブランを提供。ブランはほのかに樽の香りがありしっかりした味わい。ルージュはタンニンが強めで、心地よい渋みを感じます。

これで、「ナチュリズムさっぽろ」に参加したすべて、国内10のワイナリーのワインを飲みました。「全種類、制覇」とはいきませんでしたが、2杯、3杯とおかわりしたところもあり、数十ミリずつとはいえ、20杯では済みません。でも、量はさておき、生産量が少なかったり、流通経路が限られたりして、なかなか出会えないワインを味わうことができました。さらに、生産者の話を直接聞くことができたのが一番の収穫でした。

また、参加飲食店は普段からナチュラルワインを提供しているお店ばかり。「知らないので、ちょっと入りにくい」「どんなものが出されるのかな」と気になっていたお店のフードを気軽に試したり、お店の人と話したりすることができ、「次はお店に行ってみよう」と思うことができたのも、良かったです。

午前スタートのこのイベントのため、恐らく朝早くから調理してくれた飲食店のみなさん、参加したワイナリーやインポーターの関係者、ワインのサーブや会場運営に当たったスタッフや協力店の人たちに感謝しながら、会場をあとにしました。