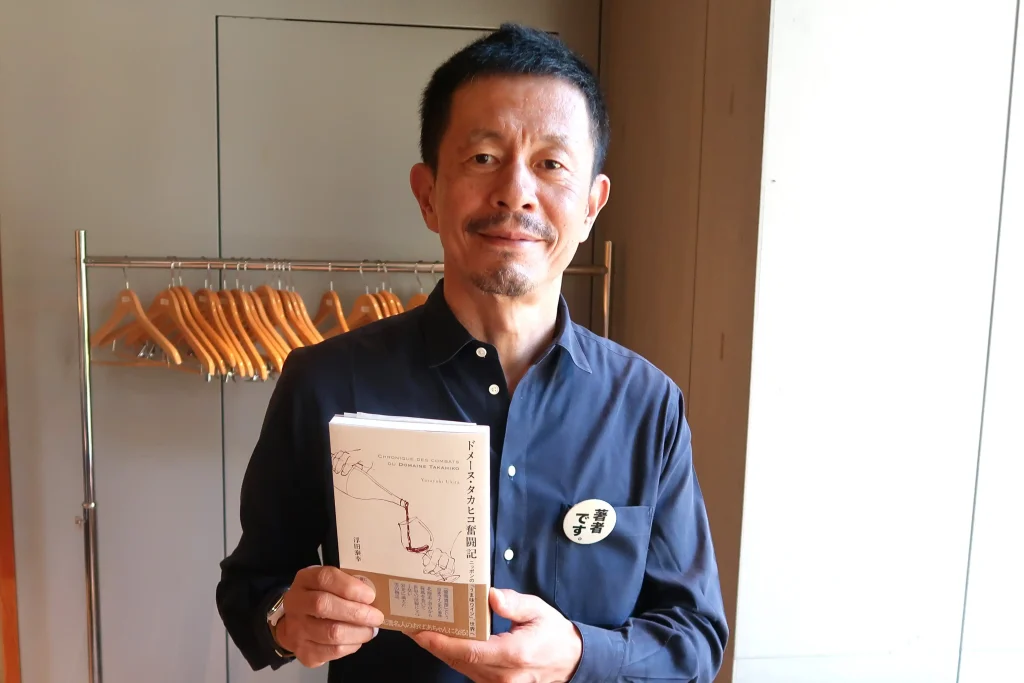

余市町のワイナリー「ドメーヌ・タカヒコ」代表の曽我貴彦さん(52)の半生と曽我さんの哲学について著した書籍「ドメーヌ・タカヒコ奮闘記 ニッポンの『うま味ワイン』、世界へ」(K&Bパブリッシャーズ)が出版されました。ドメーヌ・タカヒコは、フラッグシップワインの「ナナツモリ」が世界的知名度のあるデンマークのレストラン「ノーマ」のワインリストに日本のワインとして初めて掲載されたことなどで知られています。出版を記念して9月上旬、曽我さんと著者のワインジャーナリスト浮田泰幸さんが札幌市内で対談しました。対談の概要を紹介します。

長野県出身の曽我さんは栃木県の「ココ・ファーム・ワイナリー」勤務を経て、2009年に余市町に移住し、その翌年にドメーヌ・タカヒコを開設。余市町では36年ぶりにできた、町内2番目のワイナリーで、現在、町内にある19のワイナリーの創業者の中には、タカヒコで研修後に独立した人も少なくありません。

対談は9月8日(月)、札幌市中央区のホテル「ザ ロイヤルパーク キャンバス札幌大通公園」1階のレストラン「HOKKAIDO CUISINE KAMUY(ホッカイドウキュイジーヌカムイ)」で開かれました。午後の第1部は参加者にオードブルとタカヒコのワインが、夕方の第2部はカジュアルビュッフェとタカヒコのワインが、それぞれ提供されました。

浮田さんが曽我さんを知ったのは2014年、東京のワインバーでタカヒコのワインを飲んだことがきっかけだそう。「うまみ」や「おだし」と表されるタカヒコのワインの味わいに、「びっくりした」といい、会ってみたいと思っていたそうです。浮田さんはこれまで、海外のワインを中心に取材、執筆をしていましたが、コロナ禍で海外での取材が困難に。そのころ、JALの機内誌で曽我さんが中心になって設立した余市町登小学校の「おやじの会」を取り上げることになり、浮田さんは曽我さんを初めて取材しました。

おやじの会は登小の児童の父親たちが2019年、子どもたちがさまざまな体験をする機会をつくろうと、創設。その活動のひとつが、ワイン造り体験です。余市町登地区では、ブドウの生産やワイン醸造に関わる人の移住が増えていることもあり、地域の産業について知ってもらおうという試み。子どもたちは毎年、おやじの会メンバーと一緒にブドウを収穫してワインを仕込み、ボトルには自分で描いたエチケットを貼ります。卒業する時には小学校在学中につくった6本のワインが渡されます。

おやじの会の活動について取材するために初めて曽我さんと対面した浮田さんは「3時間ほど取材しました。『曽我節』が炸裂して、トークは上手だし、語り口や声のトーンに説得力があった。その時に曽我さんが話していることをそのまま語録として収録した本があったらいいなと思いました」と話します。浮田さんは「日本のワインについての本はあるが、1人の造り手にフォーカスした本はない。じゃあ、おれがやるかと」と、3年ほど前に、本を出す決意を固めたそうです。

浮田さんは2022年末から、取材を開始。曽我さんへの取材は、2日間で12時間ほどにも上り、浮田さんは「それを一字一句、文字に起こした。写経ですよ」と打ち明けます。その後、曽我さんが関わってきた人たち10人ほどに取材をし、原稿をまとめました。浮田さんは「書き終えて、この20年ほどの日本ワインの生産者相関図のようなものを書けたかなと思う」と話し、曽我さんは「余市を盛り上げる内容にもなっているので、ありがたい」と目を細めました。

曽我さんがワインを造り始めた当初、日本ワインの市場は「厳しかった」(曽我さん)といいます。現在は、「日本ワイン」と名乗ることができるのは、国内で生産したブドウを使い、国内で醸造したものだけですが、当時は海外から輸入したブドウ果汁でワインを造っても、海外のワインを国内でブレンドしても、「国産ワイン」とされていました。曽我さんは「(そういったワインと)ぼくたちが造るものを同類に扱われたくないという反骨精神を持っていた。これから日本ワインは伸び、未来が確実に広がるという構想があった」と振り返ります。浮田さんの取材を受けて、「そのころの気持ちを思い出すことができた。今また、もう少し真剣にワインと向き合おうと思うきっかけになった」と話します。

今年8月、余市町で金融機関やワイン関係者らが参加した新規ワイン生産者を金融面で支えるためのセミナーが初めて開かれました。道内には現在、73のワイナリーがあり、今後も増える見通しです。曽我さんは「銀行の方々は、こんなにワイナリーが増えて売れるのかと心配していたが、ワインは国内だけで売ればいいのではない。世界中が(日本の)ワインに興味を持っている」とワイン市場の大きさを強調しました。

曽我さんは「今、うちのワインはアメリカに輸出し、レストランなどに出しています。ニューヨークやカリフォルニアでは、(価格が)高いと味が繊細だという評価が広がっています。力強さより、食材の味や繊細さ、うまみやおだしの味わいが分かるのが食通だという認識です」と指摘。曽我さんはワインをラーメンに例え、「カリフォルニアワインは豚骨ラーメン。豚骨ラーメンで勝負するのは簡単だが、(味が繊細な)塩ラーメンでは難しい。ただ薄いだけの味と捉えられがちだが、塩ラーメンのだしや味わいを理解できるのが食通だという風潮になっていて、アメリカもいつまでもパンチがある味ばかりがいいとはならない」と日本ワインの可能性を語りました。

曽我さんは「余市のワインは国内だけでなく、世界を目指す。ぼくの役割は、うちのワインが有名になってまず世界に(余市産のワインを)知らしめて、次の(世代の)人たちがやっていけるようにすることだ」と今後の構想を描いています。

この本を出版後の展開について、浮田さんは「第2弾、第3弾、ドラマ化、映画化」と言って会場をわかせた後、「多言語化という話はある。ワインは人の心を開く力がある。(多言語化して、世界に)もっと広く伝えたい」と世界に広げるという曽我さんの構想に賛同しました。

曽我さんはワインを故郷・長野県の野沢菜漬けに例えます。「野沢菜漬けは、地元のおばあちゃんがつくっている。カリフォルニアで同じ野沢菜漬けをつくることができるか。環境も、気候も違う。つくれるわけがない」。

また、曽我さんは「ワインは農産物」とよく語ります。農家のおばあちゃんがつくる野沢菜漬けのように、農家がつくるワインは、その土地の気候や環境、風土を反映し、テロワールが生まれます。曽我さんはそこが日本のワインの個性だとし、「日本じゃないと、北海道じゃないと、余市じゃないと出せない個性をアピールしていけばいいかなと感じています」と訴えました。

曽我さんと浮田さんは、タカヒコのワインが世界に広がっていることを示すエピソードも披露しました。浮田さんが大西洋のスペイン領カナリア諸島にワイナリーの取材に行った時のこと。取材先の人たちとの雑談中に、浮田さんがドメーヌ・タカヒコの名を口にすると、ワイナリーの人が「その名前と評判は知っている」と言ったそうです。いまや、小さな大西洋の島にまで、タカヒコの名が響いています。浮田さんは、ワイナリーの人から曽我さんにカナリア諸島のワインを渡すよう託され、受け取ったワインを飲んだ曽我さんは「火山性土壌でちょっと苦みがある。味質が日本のワインと似ている」と評したそうです。

曽我さんは地球温暖化についても、懸念を示しました。曽我さんは「2025年の余市の積算温度は8月末時点で、これまで最も高かった2023年を超え、過去最高」と報告。醸造中の温度管理も課題となっており、曽我さんは「今年、地下樽庫をつくった」といい、危機感を募らせています。

曽我さんは、大きなステンレスタンクや大規模な醸造用の機械を使わず、ポリタンクで醸造し、ろ過や清澄もせず、シンプルな設備と工程でワインをつくっています。これについて、浮田さんは「(曽我さんは)お金をかけず、醸造にも手をかけず、みんなができる方法でワインをつくっている。自分のことではなく、ブドウの栽培農家がどうやったら自分でワインをつくることができるかを考えている。そういう人です」と話し、曽我さんが自分のワインの評価よりも、余市というワインの産地づくりに尽力していることを紹介しました。